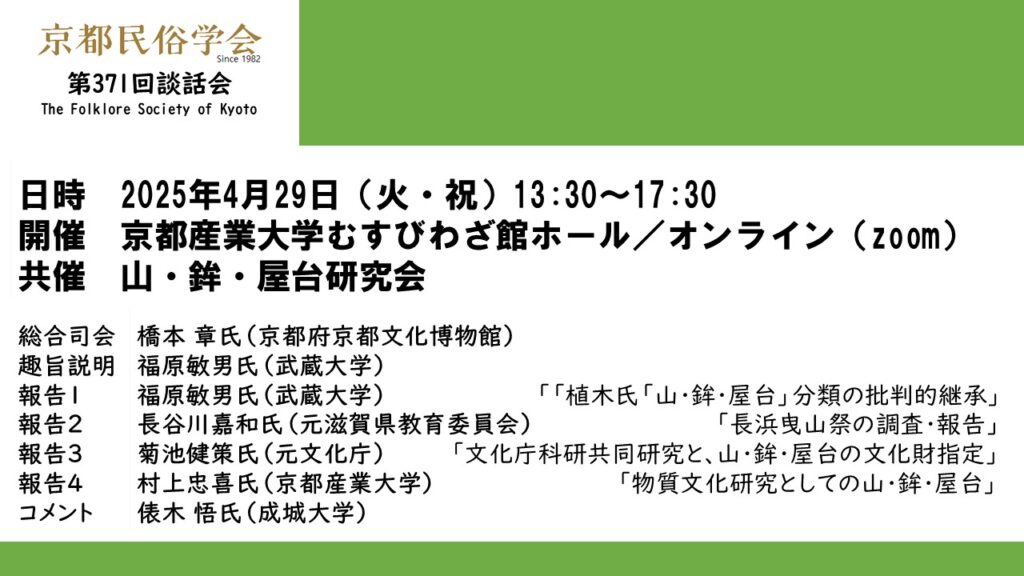

第371回談話会

日時 2025年4月29日(火・祝)13:30〜17:30

開催 京都産業大学むすびわざ館ホール / オンライン(zoom)

(京都市下京区中堂寺命婦町1-10)

共催 山・鉾・屋台研究会

総合司会 橋本 章氏(京都府京都文化博物館)

趣旨説明 福原敏男氏(武蔵大学)

報告1 福原敏男氏(武蔵大学)「「植木氏「山・鉾・屋台」分類の批判的継承」

報告2 長谷川嘉和氏(元滋賀県教育委員会)「長浜曳山祭の調査・報告」

報告3 菊池健策氏(元文化庁)「文化庁科研共同研究と、山・鉾・屋台の文化財指定」

報告4 村上忠喜氏(京都産業大学)「物質文化研究としての山・鉾・屋台」

コメント 俵木 悟氏(成城大学)

開催趣旨

植木行宣氏の遺された業績はあたかも山脈のようである。大別すると、研究・教育(後進育成)・行政(民俗文化財)という三山よりなり、どの山もさまざまな峰に分かれている。今回のシンポジウムのテーマは、山・鉾・屋台の祭りについての「研究」の再検討である。植木氏の足跡を辿りつつ、

①『山・鉾・屋台の祭り 風流の開花』などに大成された、伝承・史料・画像を駆使した個人的研究の振り返り。

②東京を中心に使用されてきた「山車」という総称に対して、歴史性を踏まえた「山・鉾・屋台」という学術用語を設定したことの意味を問う。

③「祇園祭大展」図録や滋賀県長浜祭報告書において「多様な事例報告」を主導した。その全国的な視点は、文化庁を事務局とした共同研究に直結し、文化財指定の指標のひとつとなったことの検証。

④山・鉾・屋台調査において、有形的側面の専門家(工芸や建築など)の参画を推進し、同報告書における広範な記述スタイルを確立したことの意味を問う。

以上のことを通して、山・鉾・屋台の祭り研究の今後の方向について、参加者の皆さんと共に議論し、その議論内容を植木氏の霊前に手向けたい。

参加方法

・【対面】会場に直接お越しください。参加登録は不要です。非会員の方は受付で参加費300円を頂戴いたします。

・【オンライン】京都民俗学会・山鉾屋台研究会いずれかの会員の方のみ、オンライン参加が可能です。開催2日前(目安)に、会員全員にオンライン参加情報を送信します。オンラインアプリはzoomを使用します。なお参加希望者へのアプリ使用についてのサポートは行いません。