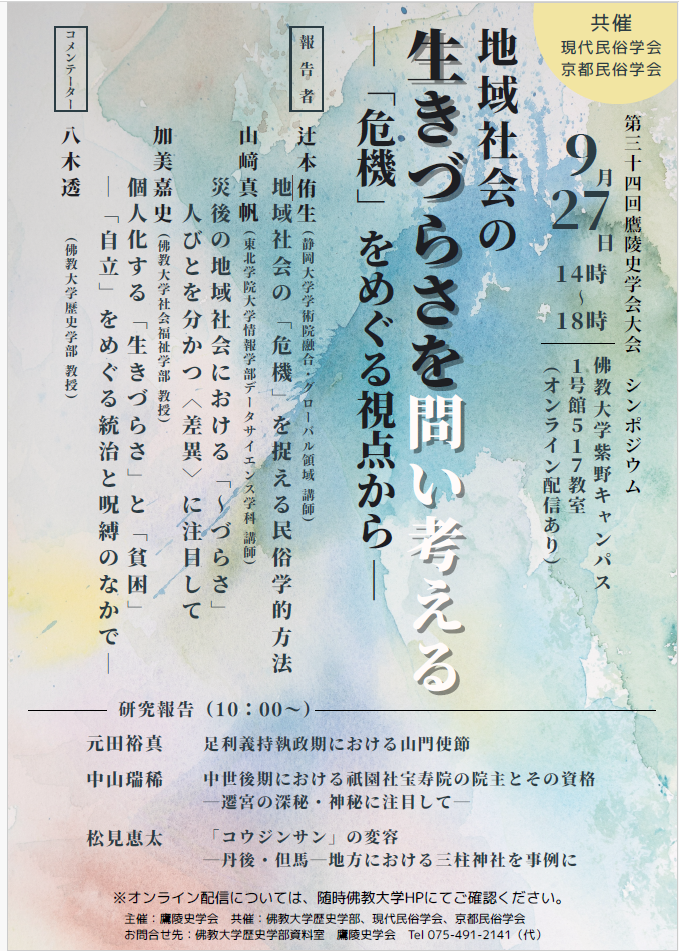

第377回談話会(鷹陵史学会第34回大会) 地域社会の生きづらさを問い考える―「危機」をめぐる視点から―

日時 2025年9月27日(土)14:00~18:00(開場13:30)

開催 佛教大学紫野キャンパス 1号館517教室 / オンライン(zoom)

共催 鷹陵史学会、現代民俗学会

コーディネーター 佐々木一成氏(佛教大学)、辻本侑生氏(静岡大学)

趣旨

私たちの社会は常に様々な関係性やコミュニティによって成立しており、その関係性を意識することが日常となっている。その状況に対応するように様々な領域において「生きづらさ」をめぐる研究が興隆をみせている。ながらくの蓄積がある社会学・教育学・社会福祉学のみならず、例えば民俗学においては2023年に刊行された『生きづらさの民俗学』(及川祥平・川松あかり・辻本侑生編著)、さらには『差別の現代民俗学』(「差別・排除の民俗学」研究会編著)が2025年に刊行された。「生きづらさ」研究を俯瞰した際、主要な論点となっているのは子ども・女性・性的マイノリティなどの属性を対象としたものや、病気や障害、貧困など特定の状態を挙げる、あるいはそれらが複合的に交差している状況を指摘するインターセクショナリティの視座に基づくものとなるであろう。このような動向は個人と社会の問題を結ぶ線分を往還する視線が認められる。こうした視線は社会を問う上で非常に意義深く重要なものであるが、地域社会を対象とした議論は深まっていない状況がある。

2025年には日本は多死社会を迎えるとされるなかで、高齢化・人口減・過疎の問題に直面している地域社会から「生きづらさ」を捉えることも必要である。地域社会において事態を複雑化させているのはそのような問題によってそれぞれが抱えている「生きづらさ」が覆い隠されてしまう点にある。このような課題を意識する際、示唆的であるのは「危機」を捉える民俗学的視座の提起である。辻本侑生は日常に内在する不確実な「危機」を捉える重要性を指摘する。ここにおける「危機」とは自然災害だけではなく、人口の減少、組織や集団あるいは個人レベルで経験しうるものなど多岐にわたっており、複雑に交錯している状況を含意している。このような「危機」をめぐる複合性や日常に潜むという視点は「生きづらさ」と共鳴しうる。 地域社会の「生きづらさ」を考える中では多様な「危機」を想定することが出来る。そこに直面しているのが災害と復興をめぐる議論やケアと福祉をめぐる領域であろう。近年の人文系災害研究においては災後のコミュニティに関する研究動向が進展している。その中では山﨑真帆のように地域固有の事情と差異を意識することで被災・復興の当事者をめぐる構造を明らかにしようとしている。また、社会福祉学では福祉・行政と人びとの間をつなぐことが長らく行われてきた。そのなかでも加美嘉史は生活史や民衆史、民俗学の視点も参照し、貧困と生きづらさに肉薄する調査研究を蓄積している。本シンポジウムでは地域を切り口にこれらを扱う民俗・社会福祉・地域社会学の各領域について向き合い、こうした「危機」を乗り越えるための第一歩としたい。

| 14:00~14:05 | 趣旨説明 | |

| 14:05~14:45 | 報告① 地域社会の「危機」を捉える民俗学的方法 | 辻本侑生氏(静岡大学) |

| 14:45~15:25 | 報告② 災後の地域社会における「~づらさ」 人々を分かつ〈差異〉に注目して | 山﨑真帆氏(東北学院大学) |

| 15:25~15:35 | 休憩 | |

| 15:35~16:15 | 報告③ 個人化する「生きづらさ」と貧困―「自立」をめぐる統治と呪縛のなかで― | 加美嘉史氏(佛教大学) |

| 16:15~16:25 | コメント | 八木 透氏(佛教大学) |

| 16:25~16:40 | 休憩 | |

| 16:40~18:00 | 総合討論 |

参加方法

・【対面】会場に直接お越しください。参加登録は不要です。

・【オンライン】会員の方のみ、オンライン参加が可能です。開催2日前(目安)に、会員全員にオンライン参加情報を送信します。オンラインアプリはzoomを使用します。なお、参加希望者へのアプリ使用についてのサポートは行いません。