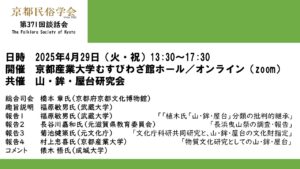

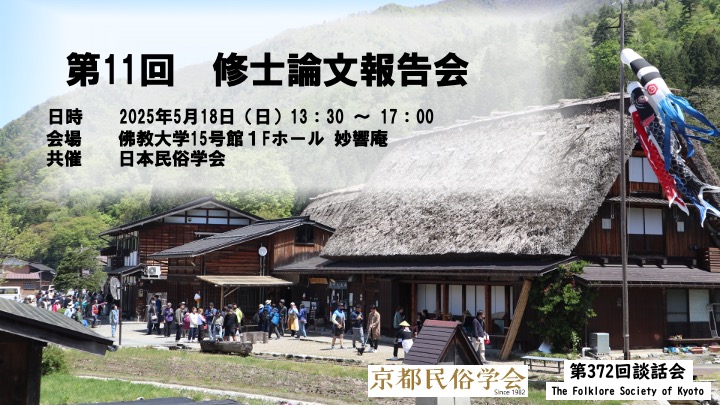

第372回談話会(第11回修士論文報告会)

日時 2025年5月18日(日)13:30〜17:00

会場 佛教大学 15号館1Fホール 妙響庵/オンライン(zoom)

共催 日本民俗学会

タイムテーブル

| 時刻 | 内容 | 発表者・報告タイトル | 司会・コメント |

|---|---|---|---|

| 13:30 | 開会 | ||

| 13:35 | 第1報告 | 髙間昭彦氏(佛教大学大学院文学研究科)「惣田正月十七日講と宮座の研究-福井県越前市国中町における伝統行事-」 | 菊地 暁氏(京都大学) |

| 14:35 | 第2報告 | 竹田圭乃氏(滋賀県立大学大学院人間文化学研究科)「近現代の魚類供養」 | 東城義則氏(佛教大学宗教文化ミュージアム) |

| 15:35 | 休憩 | ||

| 15:45 | 第3報告 | 西村優汰氏(佛教大学大学院文学研究科)「近現代の京都の被差別部落における民俗文化―婚姻儀礼を中心に―」 | 村上忠喜氏(京都産業大学) |

| 16:45 | 講評 | ||

| 17:00 | 閉会 |

参加方法

・【対面参加】京都民俗学会・日本民俗学会の会員、学生は無料。非会員の方は300円。会場に直接お越しください。参加登録は不要です。

・【オンライン参加】京都民俗学会会員の方は、開催日まで配信情報を告知いたします。日本民俗学会会員の方で、オンライン参加希望の方は個別に京都民俗学会までお問い合わせください。

報告要旨

髙間昭彦氏(佛教大学大学院文学研究科)

「惣田正月十七日講と宮座の研究-福井県越前市国中町における伝統行事-」

本研究は、福井県越前市国中町(旧今立町国中)で2月17日(旧暦正月17日)に約300年以上続けられている伝統行事、「惣田正月十七日講」(通称ごぼう講、以下十七日講)がどのような意味を持っているかを明らかにすることを目的としている。具体的には、十七日講の詳細や変遷を追い、講のシンボルとなっている国中神社やそれに関する人々について検証した。

十七日講の内容としては、国中神社の神事後の直会のお膳に、5合の円柱状の物相飯や叩いて5センチほどに切った山盛りの味噌和えごぼう、揚げごぼう、とうふなどがならぶ。それを腹いっぱい食べる行事である。その準備や当日の神事など、全てその地区に関わる男子によって執り行われる。そのときに使われる米は約100kg、ごぼうは約300kg使用されると言われている。

『今立むかしむかし』(今立町教育委員会発行)によると、太閤検地の際、役人が国中神社の奥にある田を見過ごしてしまった。そこで役人に見つからなかった田を隠し田として、その地で作物を育てたところ大豊作になったので、神社にお供えして祭礼を行ったことから始まったとされている。そして、その村の住人で集団を作り、講としてその習わしを続けることにした。その講には、昔は土地を持っている家の男子しか講に入ることができなかった。そしてそれは、役人の目をさけ、口外しなかったとされている。現在では地区住民であれば、誰でも加入できるようになった。

しかし、講が始まったのは1705年(宝永2年)であり、太閤検地は1500年代後半である。講が始まった時期と検地の時期に約100年のずれがあり、伝承とはそぐわない。また隠し田からとれた作物を用いて、領主の目につかず講を行えることはできるのか。そして隠し田からとれた作物を神饌として祭礼に使用可能なのだろうかと考えた。そもそも十七日講を、ただごぼうを食べるだけの部分を切り取ってメディアなどに取り上げられており、本質までは理解されていないと考える。

筆者は過去数年にわたって、継続的に当地区で祭礼見学や国中神社の月詣り、文献調査、地区住民の方々への聞き取りを実施してきた。その中で、講の詳細な歴史や住民の方々の講に対する認識や思いなどを聞くことができた。この論文では、十七日講がどのような変遷を経て約300年続けられてきたのか、地区に残っている古文書を紐解きつつ明らかにし、どのような意味を持っていたかを明らかにした。そして講を継続するのに欠かせなかった国中神社との関係、神社の氏子による宮座組織についても考察した。

結果として、十七日講は国中神社の神事の直会であり、その運営には神社の蓄財(資本)が使われていたことがわかった。また直会にはごぼうを大量に消費するが、ごぼうを使わなければならないという規定は見つからなかったが、ごぼうが正月料理の必須料理であることと手に入りやすかった土地であることが分かった。ごぼうの使用量は時代によって変化し、講を続けるために変化をしていたことも分かった。そして、講を運営する中心として草分け7軒の家が宮総代といった代表者として、国中神社の祭祀に関する大切な役割を担っていたといえる。 本研究の結論として、十七日講は国中神社を中心とし、当地区において住民たちの結束を固める重要な役割を持っていることがわかった。そして講の本質はしっかりと温存しつつ、ありかたを変化させることで、継続していく地域住民の思いを読み取ることができた。それは日本各地で起こっている伝統行事の存続について考えさせられるものとなった。

竹田圭乃氏(滋賀県立大学大学院人間文化学研究科)

「近現代の魚類供養」

魚類を含め、人間以外の生き物に対する「供養」の習俗は各地に存在する。筆者は研究を進める中で、実際に何度も魚類供養の現場に同席した。筆者ははじめ、供養現場の観察や参加者への聞き取りから、現在なぜこうした行事がおこなわれているのかを明らかにしようと試みた。しかしいずれの現場においても明確な答えを得ることはできなかった。というのも、人々の様子や語りから魚類供養をおこなう意味を汲み取る以前に、そもそも主催者や参加者から積極性をほとんど感じられなかったのである。参加者は多くの場合組織の代表、あるいは一員として招集されたがゆえに参集しているにすぎず、会場では案内されるままに僧侶の読経を聞き、終わるとすぐに去ってゆくことが多い。「(自治会員として)呼ばれたから来た」「何を祀っとるんや?」といった声すら聞かれることもあった。筆者が参加者に、「なぜ供養をするのか」という問いを投げかけてみる。すると、魚を殺して生活しているからという旨の返答を得ることはできる。しかしその返答はあくまで定型句のようであるって、漁業のどういった場面でどう感じるのか、供養でその感情が休まるのか否か、こういった具体的な返答を得られたことはほとんどない。基本的に、世間一般にこう考えられているからこうである、というような、どこか他人事のような語りしか得ることができない。

このような在り方は、供養をおこなう意味を明らかにしたいと意気込んで調査をはじめた筆者からすると、いずれも拍子抜けするほど形式的で、淡々としたものであった。

ではこのような供養はいったい誰のどのような意図のもとで始まり、存続しているのだろうか。供養にかかる手間や予算などの負担を受け入れてまで魚類供養をおこなうモチベーションはどこにあるのだろうか。

上記の問いを明らかにするため、本研究では近現代の魚類供養の事例を収集し、それらを「漁業組織の変化」「民宿業・飲食業」「干拓」の3つのテーマに大きく分けて分析を加えた。

分析の結果、現在おこなわれている魚類供養の多くは戦中・戦後の開発、特に高度経済成長期の生活構造の変化によって現出したことが明らかになった。そしてそこには、魚類を殺生することで生じたわだかまりを解消するといった、従来指摘されてきた理由だけではなく、開発にかかわる人への補償・顕彰であったり、直接魚類の殺生とは関係のない人々をも巻き込んだ地域活性化イベントであったりと様々な背景があった。補償・顕彰や地域おこしが背景となっている事例においては、参加者にとっての魚類すなわち供養対象はあくまで抽象的なものであって、例えば実際に魚が捉えられまいともがいたこと、捌く際に大量の出血があったことなどの自身の経験から生じた感情は、それほど問題にはなっていない。この点が、参加者のあまりにも受動的な態度、筆者が調査において魚類供養をおこなう意味を汲み取ることができなかった理由にもつながっていると考えられる。

また、魚類供養は基本的に、一年ごとに改めて当初に語られた意味を再確認し、それにもとづいて実施されているわけではなかった。調査をおこなった地域の多くは、数十年の歳月を経て生活形態が変化し、世代交代がおこなわれていた。魚類供養もそれに伴い当初の意味が薄れ、あるいは失われているものばかりであった。さらに、人々は基本的にそうした変化に無自覚であった。

この点に関して筆者は、当初の意味が失われてもなお魚類供養が存続する背景として大きく2つの要因を指摘できると考えた。

一つ目は、建立されたモニュメント、すなわち供養碑や神社の存在である。これらの存在はそれを取り巻く人々に対する視覚的な圧力となっており、そのことが毎年の魚類供養を促しているのである。 二つ目は、魚類供養に付される意味の変化である。魚類供養には、時代に即して自由に意味が付け加えられる。なおここで付け加えられる意味は、魚類にかかわるものとは限らない。その地で新しく始まった産業にかかわるものであったり、地域交流であったりする。あるいは施餓鬼や墓参りといった他の行事に吸収され、それに付随するものとしての位置づけを与えられて存続している魚類供養習俗もある。魚類供養は、随時他の要素を取り込むことで再生産され続けているのである。

西村優汰氏(佛教大学大学院文学研究科)

「近現代の京都の被差別部落における民俗文化―婚姻儀礼を中心に―」

本研究では、近現代の京都の被差別部落の暮らしについて、民俗文化に焦点をあて、特に婚姻儀礼と葬送儀礼を対象に民俗学的研究を行った。

被差別部落を対象とした民俗学的な研究は、柳田国男の論考「所謂特殊部落の種類」(一九一三年)以来の蓄積を有しているが、被差別部落の「民俗」(生活文化、人生儀礼、年中行事など)に焦点をあてた研究蓄積は少ない。その中で、一九六〇年代以降、被差別部落をめぐっては、同和対策事業や住環境改善事業が進み、生活や文化、伝承に変化がみられるようになったことから、被差別部落の民俗が調査・研究されるようになった側面もある。

しかし、調査された被差別部落は、近畿地方を中心に長野や栃木、福岡などの一部であり、①未調査の被差別部落が多い点、②「都市型部落」での調査が極めて少ない点、③京都市内の被差別部落では調査された例が確認できない点などが課題・現状である。

以上を踏まえ、本研究では、これまで調査された例が無い「京都市」の被差別部落を対象とし、かつその中でも「都市型部落」に位置付けられる被差別部落を対象とすることで、新たな視点から被差別部落の暮らしについての検証を試みた。

本研究では、京都市内の田中・千本・東三条・西三条・七条の五部落を対象に民俗学的手法を用いた聞き取り調査を実施し、事例を比較しながら分析するとともに、京都市内の一般的な習俗とも比較するため、被差別部落ではない地域である元田中・西陣・本町・枳殻邸・本願寺の五地域でも調査を行った。対象とする時代は、婚礼では戦後から一九六〇年代まで、葬礼では戦後から一九九〇年代までである。

修士論文では、前提として五部落の近現代史や戦後の生活状況(住環境・就労状況・教育状況)を整理した上で、婚姻儀礼では、馴れ初め・通婚圏・仲人・結納・嫁入道具・祝儀・荷の行列・もらい酒・婚礼料理・婚礼衣装・嫁入行列・結婚式・披露宴・新婚旅行について、葬送儀礼では、信仰(寺院史・年中法要・門徒組織)、葬儀(通夜・葬儀・出棺・法事・中陰法要)、法事(年忌法要・オクヨ・供養風呂)について、各事例を挙げながら分析した。

そして京都市内の部落外の一般地域の事例と比較した上で、被差別部落の「暮らし」「民俗文化」について考察を行った。

被差別部落の暮らしは、これまで統計的な生活実態調査に基づく研究によって、「貧困」や「差別」「劣悪な住環境」という点でのみ捉えられる場合が多く、そうした点は事実である一方で、それらが被差別部落の「イメージ」として先行している現状がある。

そうした中、五部落の婚姻儀礼や葬送儀礼に関わる習俗を見ていくと、当時の京都市内の一般地域では見られない前近代的なものを多く確認することができ、また生活状況とは対照的に派手で豪華な習俗もあったこと明らかにした。

さらに前近代的な習俗が多いという点は都市型部落の習俗の一つの傾向である可能性や、貧困で劣悪な住環境であった一方で、豊かな文化を持ち、それらに囲まれた環境でもあったことを指摘した。

本発表では、修士論文の中から「婚姻儀礼」を中心に取り上げる。

五部落における婚姻儀礼は、部落によって若干の違いはあるものの、ほぼ共通しており、①通婚圏が限られていたこと、②嫁入道具の披露や荷入れの行列が行われたこと、③婚礼料理は地域住民らで作り、大皿料理が大量に作られたこと、④婚礼料理の一種として飾りや引出物としての役割を持つ「八寸」という御膳が作られたこと(伊勢海老・タコの足・かまぼこ・出汁巻き卵・旬の魚・松の枝などを組み立てるようにして作られた御膳)、⑤嫁入行列が行われていたことなどが特徴的に表れていた。 また五部落で特徴的に表れていた習俗について、五地域ではあまり確認することができなかったことなども踏まえ、聞き取り調査に基づき明らかにした京都市内の都市型部落における「婚姻儀礼」の習俗から、被差別部落の「暮らし」について発表する。