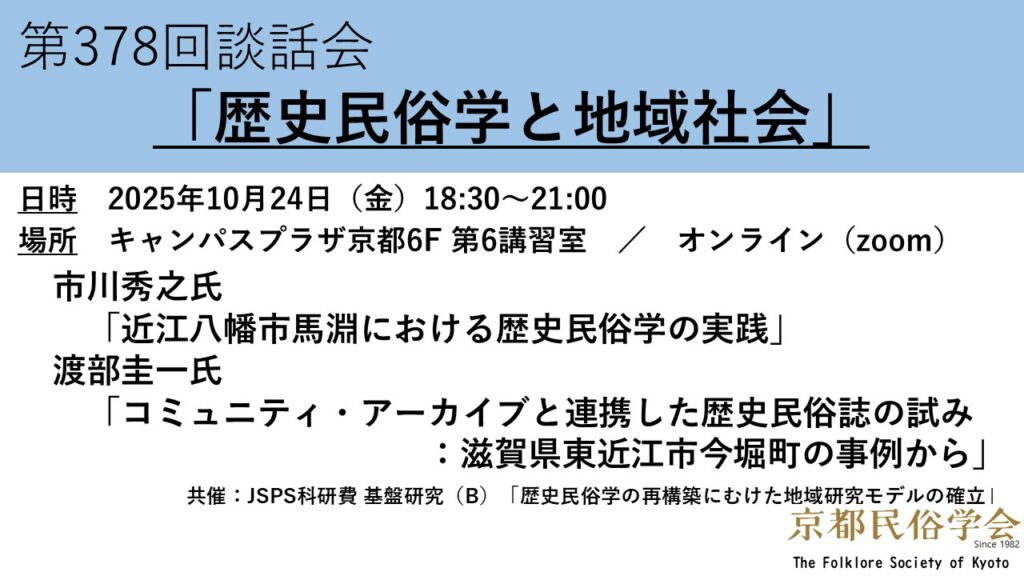

第378回談話会 「歴史民俗学と地域社会」

日時 2025年10月24日(金)18:30~21:00

開催 キャンパスプラザ京都6階 第6講習室 / オンライン(zoom)

共催 JSPS科研費 基盤研究(B)「歴史民俗学の再構築にむけた地域研究モデルの確立」

趣旨

本報告は2023年度より科研費をもとに10人の研究者で実施している「歴史民俗学の再構築に向けた地域研究モデルの確立」の中間報告の性格を持つ。この共同研究では、歴史民俗学の研究が蓄積されてきたフィールドを選択し、その場でフィールドワークや地方文書・石造物の調査などを実施することによって、①既存の議論を相対化して新たな歴史民俗学の理論構築を試み、②地域に根差した歴史民俗学の資料論を確立し、③歴史民俗学の地域社会に対する貢献についても検証するという三つの目的をもっている。そのためのフィールドとして、これまで滋賀県東近江市今堀、同近江八幡市馬淵、奈良県奈良市都祁地方の三ヶ所をとりあげ検討を加えてきた。今回の報告では先の目的のうちでも③の歴史民俗学の地域貢献を中心に、研究の概要を紹介することとしたい。

市川秀之氏「近江八幡市馬淵における歴史民俗学の実践」

市川の事例報告では、近江八幡市の馬淵を取り上げる。馬淵の祭礼は、萩原龍夫、原田敏明らの研究で知られ、ことに宮座祭祀と水利配分にみられる「四分四分の二分(しぶしぶのにぶ)」の慣行は広く知られてきた。今回の研究では、この地域の聞き取りや祭礼調査のほか、区有文書の悉皆調査を試み、そのなかで近世の岩倉地区での採石作業が土砂流出を招き、それが水利慣行などにも影響してきたことを明らかにした。また成果は報告書の形で岩倉の各戸に配布し地元の方々に区有文書が多くの情報を有することを知っていただけた。またこの地では千僧供地域歴史資料館といった集落単位での資料館が運営されておりそこに保存されていた資料からこの地の古墳祭祀の萌芽について知りえたことなど、地域社会と歴史民俗学研究の相互作用の一例を提示することとしたい。

渡部圭一氏「コミュニティ・アーカイブと連携した歴史民俗誌の試み:滋賀県東近江市今堀町の事例から」

滋賀県東近江市今堀町は、現地の日吉神社が所蔵する今堀日吉神社文書の存在で名高いが、その研究関心は中世後期の商業史・村落史に特化している。報告者らは2016年から2024年にかけて今堀の現地調査を進め、今堀町自治会の文書管理委員の協力を得て、既知の今堀日吉神社文書に続く近世~近現代の未整理文書を整理するとともに、現行の宮座八人衆による儀礼の全体像の把握に努めてきた。大正年間から昭和戦前期にかけて活発に文書調査が行われはじめた今堀では、宮座八人衆による独自の文書引き継ぎが慣行化されており、神社文書が研究機関に寄託されたのちも社務所文書(儀礼上の現用文書を含む)や什物の管理を続けている。この報告では、報告者らが今堀町で実施した博物館の展示制作、現地に残された文書群の悉皆調査と目録作成の経過などをふまえて、現地におけるコミュニティ・アーカイブと連携した歴史民俗学の実践例を提示したい。

参加方法

・【対面】会場に直接お越しください。参加登録は不要です。非会員の方は受付で参加費300円を頂戴いたします。

・【オンライン】会員の方のみ、オンライン参加が可能です。開催2日前(目安)に、会員全員にオンライン参加情報を送信します。オンラインアプリはzoomを使用します。なお、参加希望者へのアプリ使用についてのサポートは行いません。