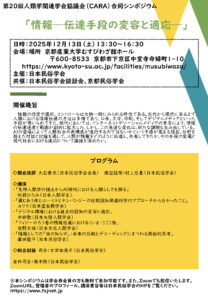

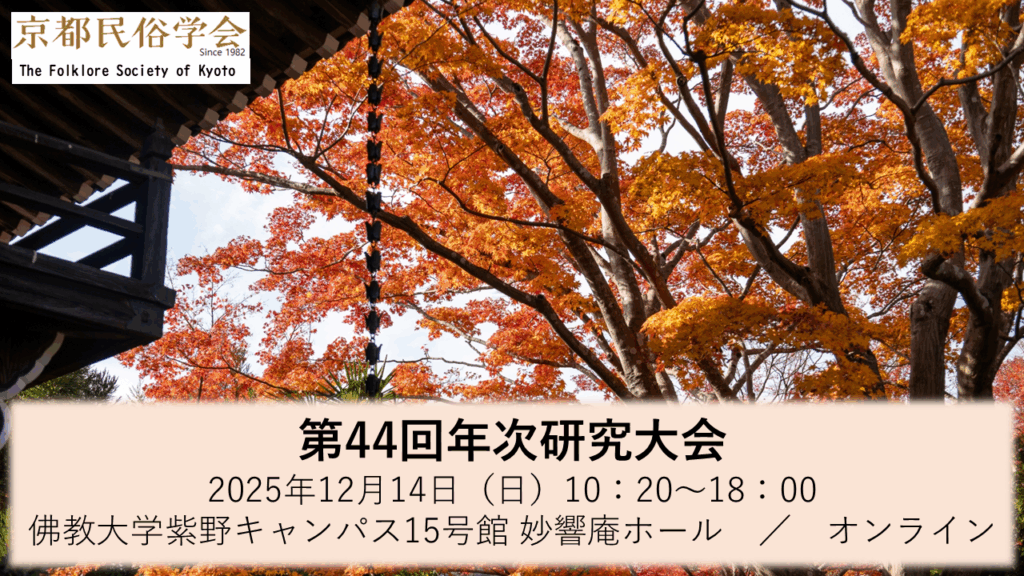

第44回年次研究大会

日時 2025年12月14日(日)10:20〜18:00

開催 佛教大学紫野キャンパス15号館 妙響庵ホール(京都市北区紫野北花ノ坊町96) / オンライン(zoom)

参加費 1000円

| 10:20-10:25 | 開会挨拶 | |

| 10:25-11:10 | 第1報告 「近代産業の導入と地域の変化 ―沖永良部島におけるユリ栽培の展開を通して―」 | 真柄 侑氏 (国立歴史民俗博物館) |

| コメント | 中野洋平氏 (島根県立大学) | |

| 11:10-11:55 | 第2報告 「山・鉾・屋台の構造変化について ―祇園祭の曳山と鉾を中心に―」 | 村上忠喜氏 (京都産業大学文化学部) |

| コメント | 森田 玲氏 (関西学院大学大学院) | |

| 11:55-13:00 | 休憩 | |

| 13:00-13:45 | 第3報告 「河内国茨田郡における江戸時代後期の末期の病気見舞いと葬送見舞いの分析」 | 柴田喜好氏 (帝塚山大学大学院人文科学研究科博士後期課程) |

| コメント | 村上紀夫氏 (奈良大学) | |

| 13:45-14:30 | 第4報告 「森林科学を使って民俗学を探究する ―日本海沿岸地域におけるタブノキ調査を事例とした研究方法―」 | 河井 周氏 (NPO法人コウノトリ市民研究所) |

| コメント | 東城義則氏 (佛教大学宗教文化ミュージアム) | |

| 14:30-14:40 | 休憩 | |

| 14:40-15:25 | 第5報告 「近代東京における町神輿の成立」 | 森田 玲氏 (関西学院大学大学院) |

| コメント | 村上忠喜氏 (京都産業大学文化学部) | |

| 15:25-16:10 | 第6報告 「町内会の役員会にみる対立と合意形成 ―彦根市の一集落の事例から―」 | デレゲル・ウラムツェンゲル氏 (滋賀県立大学) |

| コメント | 大野 啓氏 (京都民俗学会) | |

| 16:10-16:55 | 第7報告 「ターミナルケアとしての文化財レスキュー ―能登半島地震後の地域の領域縮減のなかで―」 | 川村清志氏 (国立歴史民俗博物館) |

| コメント | 後藤晴子氏 (大谷大学) | |

| 16:55-17:05 | 休憩 | |

| 17:05-17:45 | 会員総会 | |

| 17:45- | 閉会挨拶 |

参加方法

・【対面】会場に直接お越しください。受付で参加費1000円を頂戴いたします。参加登録は不要です。

・【オンライン】会員の方のみ、オンライン参加が可能です。開催2日前(目安)に、会員全員にオンライン参加情報を送信します。オンラインアプリはzoomを使用します。なお、参加希望者へのアプリ使用についてのサポートは行いません。

懇親会のご案内

当日は終了後にささやかな懇親会の開催を予定しておりますので、ご予定いただければ幸いです。

18時00分より佛教大学1号館地下食堂、会費6000円(予定)。

報告要旨

第1報告

真柄 侑氏(国立歴史民俗博物館)

「近代産業の導入と地域の変化―沖永良部島におけるユリ栽培の展開を通して―」

本報告は、近代以降に新しく導入された産業、とりわけ農業がいかに定着し、現代において地域の基幹産業として成り立っていくのかについて、直近の過去の整理と再検討を試みることを目的としている。産業の継続の背景には、地理的・歴史的条件のほか、人やモノ、情報の移動による変化や、産業そのものが再編成されながら今に至る中での関係性も考えられるが、これら直近の過去を踏まえた農業について問い直す研究は、民俗学においては未だ蓄積が非常に少ない現状がある。

鹿児島県大島郡に属する沖永良部島は、鹿児島市から南へ552㎞、沖縄本島から北へ約60㎞のところに位置する隆起サンゴ礁の島である。年間平均気温22度という温暖な気候に恵まれ、サトウキビや馬鈴薯、畜産業に加え、花卉栽培も盛んに行われてきた。

中でもユリは、沖永良部島にとってサトウキビと並ぶ重要な基幹産業といえるが、その歴史は明治期よりはじまる。1905年に英国商人のアイザック・バンティングが、プラントハンティングによって沖永良部島のユリを高く評価、圃場栽培を奨励したことにより、一気に生産拡大と海外輸出が進むようになる。「エラブリリー」の名はアメリカ企業の球根品種カタログにも掲載され、1915年に島は「ゆり景気」に湧いた。その後、戦争の影響や生産物の取り扱いをめぐる大手企業との対立などさまざまな葛藤を経て、1999年には栽培100周年を迎えたことを記念して、「えらぶユリ栽培百周年記念」の式典が行われた。

一方、この100周年を迎える過程には、明治期から昭和期戦前までにピークを迎えた球根生産から戦後以降の切花生産への転換が含まれている。さらに、ユリに限らずフリージアやソリダゴなどさまざまな花卉を流行に合わせて切り替えながら花卉栽培として広く展開し、「花の島 沖永良部島」として地域の特色を確立させていく過程は非常に興味深い。

本稿では以上の点を踏まえつつ、事例の検討と課題の提示を行いたい。

第2報告

村上忠喜氏(京都産業大学文化学部)

「山・鉾・屋台の構造変化について―祇園祭の曳山と鉾を中心に―」

都市祭礼における山・鉾・屋台の構造変化を、伝承者側の自らの祭礼に対する意識の変化との関係性で捉えるための予備的考察である。その達成のために、有形物としての山・鉾・屋台を〈構造体〉〈造形芸術〉〈ツクリモノ〉の三要素に分けて考察することを提唱し、報告では、一般的に最も変化しにくいと考えられる〈構造体〉にフォーカスする。事例として京都祇園祭を中心に取り上げ、加えて関東の八王子祭・秩父祭も取り上げる。

祇園祭の山鉾は、応仁の乱前後に風流の固定化が進んだと言われる。風流の固定化は、毎年趣向を変化させて人の目を驚かせるツクリモノから、装飾品の質的向上を達成して楽しませる造形芸術を生み出した。それに追随して、そうした造形芸術をしっかりと支える構造体の変化を招来した。

祇園祭の山鉾のうちの曳山は、江戸中期には屋根が付加され、その屋根は大型化の道を歩み、やがて山を撤去する「曳山の鉾化」が進行した。その嚆矢となったのが、近年巡行に復帰した鷹山である。鷹山をはじめとする曳山は、18世紀後半から19世紀初頭にかけて大屋根化を達成し、それに伴い補助柱や補強材を導入し、鉾に近似する構造を獲得していく。

この傾向は鉾も同様である。鉾の軸組構造は、真木を中心に禿柱と燧で四角錐を形成し、縄がらみによる柔構造で巡行時の安定を確保する点に特徴があるが、すでに17世紀には軸組構造としては完成された形となっていた。にもかかわらず、後に舞台下補強や四本柱の垂直化などの構造転換を行った。その理由としては、①屋根・舞台周辺の加飾重量増加(錺金具や木彫の豪華化)、②囃子方の巡行における主役性の向上、があるとした。

また近代以降の軸組構造の変化の例として、関東の八王子祭と秩父祭の笠鉾を取り上げ、近代のインフラ整備が理由とされてきた山車等の構造変化について、それ以外の理由、特に伝承者側の意思を考察する必要性があることを示唆した。

本報告は、全国に展開する山・鉾・屋台の構造変化の理解のための予備的考察と位置付けている。

第3報告

柴田喜好氏(帝塚山大学大学院人文科学研究科博士後期課程)

「河内国茨田郡における江戸時代後期の末期の病気見舞いと葬送見舞いの分析」

河内国茨田郡九個荘地域(現大阪府寝屋川市)にある旧庄屋家の蔵に保管されていた、江戸時代後期の文書群(以下九個荘文書と称す)を2023年に整理・調査する機会を得た。九個荘は、淀川の悪水によって連合した九個の村の総称である。九個荘文書には享和2年(1802)から平成8年(1996)までの病気見舞いと、葬送儀礼に関する文書が総数41点含まれていた。

本報告では、3点の文書を中心に分析を行う。天保6年(1835)「惣左衛門病気之節見舞物貰請幷ニ死去之節重々内外貰物覚」、弘化5年(1848)「病気之節見舞物貰請」、嘉永元年(1848)「繁譽譲呂禅定門 葬禮諸入用覚帳」となる。

「惣左衛門病気之節見舞物貰請幷ニ死去之節重々内外貰物覚」は、天保6年に72歳で亡くなった惣左衛門の病気の見舞いと、11月16日の葬儀の見舞い帳である。病気見舞いと葬送見舞いが同じ帳面にかかれており、死後にかかれたものであるため、末期の見舞いを記したものであるとわかる。内容は病気見舞いと葬送見舞いの品とその数、贈り主の人名と村名が記載される。惣左衛門は、亡くなる13年前には池田下村の庄屋であった。

「病気之節見舞物貰請」は友五郎の病気見舞帳である。友五郎は惣左衛門の息子と推測され、池田下村の年寄りを勤めた記録が残る人物となる。帳面には病気見舞い品とその数、贈り主の人名と村名が記載される。友五郎は弘化5年1月に病気となり見舞いを貰っているが、同月22日に50歳で亡くなっている。友五郎の葬儀見舞いは、病気見舞いとは別の帳面の「繁譽譲呂禅定門 葬禮諸入用覚帳」に記される。受納覚、一七日から三拾五日までの追善法要の見舞いと膳の内容、野辺送りで使う天蓋などの控え、購入品の控え、などが書かれる。

九個荘文書内の両見舞い文書から、末期の病気見舞いと葬送見舞いそれぞれの特徴を比較検討したい。江戸時代後期の河内国で庄屋がどのように地域の人から送られてきたのかを分析する。

第4報告

河井 周氏(NPO法人コウノトリ市民研究所)

「森林科学を使って民俗学を探究する―日本海沿岸地域におけるタブノキ調査を事例とした研究方法―」

タブノキ Machilus thunbergii (常緑広葉樹 クスノキ科)はわが国では暖流域の沿岸部を中心に分布し、暖温帯林の主要な構成樹種となっていて、若狭湾から山陰海岸にかけての沿岸部において精神生活と関わりが強い「鎮守の杜」などで多く見られる。また、まとまりのある森林から離れた不連続な立木・木立・森林などでタブノキ(林)は、墓地・地蔵・道祖神など「境界性」のある民間信仰と同居していることが多い。そこで、生態的特性の中から次の4点に注目し、生活・精神生活との関係を調査した。

タブノキの生態的特性は、①潮風に耐性があるが、耐凍性に劣り冬季の乾燥に弱いこと。②被食散布型種子を持ち、鳥類や小型哺乳類によって液果が捕食され運ばれることにより、排泄された種子が発芽し繁殖していくこと。③萌芽力が強く、自然災害や伐採により折損しても再生すること。④遷移系列において、落葉広葉樹林(夏緑樹林)から常緑広葉樹林(照葉樹林)へと遷移する途中に出現し、極相はスダジイ林(潜在自然植生と推定される)となるが、遷移しにくい海岸近くでは、極相となること。などである。

このような生態的特性が生活・精神生活に与えた影響を前述の①~④に対応して記述すると、①古くから航行目標である「山アテ」として重視されることなどにより、海に関係した伝承・信仰を形成し、現在も防風林や防火林、魚付き林などの生活環境保全機能を持っていること。②意外な土地に突然出現することによって「異域・異界」からの侵入者として扱われ、境界性を持つ信仰が形成されていること。③萌芽力が強いため、出現当初は「祟り」の対象となったが、人々は次第に生命力に驚き「祈り」「祀り」の対象となり、今も文化財として大切にされていること。④塚や墓地など「意味のある場所」に人工植栽されたサクラ類・マツ類が遷移し、繁殖した見慣れない樹木に対する「驚き」の対象となったこと。ではないかと思われる。

また、タブノキ(林)は生業(農林水産業など)が成立する「生活の場」が適地であるため、地理的条件の厳しい急峻な断崖地や、民間信仰などによって保全されている森林に限局的に残っている。このようなタブノキ(林)については、これまで「認識知」によって保全されてきたが、今後は森林科学と民俗学による「形式知」によって保全・育成することの必要性を感じている。

本研究は、民俗学という人文・社会科学の論拠を森林科学という自然科学に求める新たな試みである。自然遺産である森林・樹木を、地域文化を通して後世に伝承することへの手助けになればと考えている。

第5報告

森田 玲氏(関西学院大学大学院)

「近代東京における町神輿の成立」

東京の祭の象徴は「神輿」であると言っても過言ではない。現在、多くの祭で、神社の「宮神輿」に対し、それを数で圧倒する氏子の「町神輿」が舁き出されるが、この神輿一色の祭風景は、明治後期から大正期に、江戸期以来の神賑の中心であった山車や練物の衰退にともなって、人々の熱意の受け皿として創出された近代の産物である。その画期は、明治四十二年(一九〇九)の深川八幡祭であった(岸川 二〇一七、松木 二〇二二)。

東京の事例が日本の祭史上特異であるのは、失われた神賑の山車や練物の代替として、本来は神事の祭具である「神輿」が選択された点にある。カミの乗物である神輿を、氏子らが私的に製作し神賑の中心に据えることは、「祭の定石」を大きく覆すものであった。

本発表の目的は、この町神輿の成立、すなわち「神事の神輿による神賑への越境」という特異な現象が成立し得た背景を明らかにすることである。町神輿の起源は子供の樽神輿に求められるが(鈴木 一九八〇)、本発表では、町神輿を単独で論じるのではなく、同時代に創出された、輦輿(鳳輦・葱花輦)を意識した原点回帰的な新式の宮神輿(森田 二〇一五)との相関関係に注目する。

本発表では、東京の町神輿の変遷を、神事の祭具であった神輿が神賑の祭具として転用される現象を「第一の神輿革命」、神賑の祭具である町神輿にカミが遷される現象を「第二の神輿革命」として、祭具の属性を巡る二段階のパラダイムシフトと捉える。

「第一の神輿革命」(町神輿の成立)は、(1)町神輿が子供の遊び(樽神輿)の延長として文化的に「読み換え」られ、その逸脱性が覆い隠されたこと、(2)宮神輿と町神輿の行列が時間的・空間的に分離し、視覚的な競合が避けられ「棲み分け」が可能になったこと、(3)新式の宮神輿が天皇の権威を背景に「正統性」を確立した結果、逆説的に、従来式の町神輿が「大衆的な神賑の祭具」として許容される余地が生まれたこと、によって引き起こされた。そして、この「第一の神輿革命」によって必然的に誘発されたのが、「第二の神輿革命」(町神輿へのカミ遷し)である。これは、「神輿はカミの乗物である」という歴史的に形成された強力な共通認識が、神輿という形態自体に「抗いがたい神性」を付与し、人々に「カミ遷し」の欲求や義務感を喚起させたことに拠る。

岸川雅範『江戸天下祭の研究』岩田書院(二〇一七)、鈴木理生、東京都千代田区教育委員会編『江戸型山車のゆくえ』東京都千代田区(一九八〇)、松木伸也『富岡八幡宮の御創建と深川八幡祭り』私家版(二〇二二)、森田玲『日本の祭と神賑』創元社(二〇一五)

第6報告

デレゲル・ウラムツェンゲル氏(滋賀県立大学)

「町内会の役員会にみる対立と合意形成―彦根市の一集落の事例から―」

本稿の目的は、近年、日本各地で顕在化している伝統的祭礼行事の継承危機を背景に、地域社会がいかに祭礼を再構築し、内部の対立を調整していくのかを明らかにすることである。少子高齢化や都市化による担い手不足、若年層の地域離れに加え、新型コロナウイルス感染症による活動中断が重なり、地域の祭礼を支えてきた人的・組織的基盤は大きく揺らいでいる。とりわけコロナ禍以降は、活動再開をめぐる意見の相違や参加意識の低下が顕著となり、合意形成の困難さが増している。本研究では、こうした状況下における地域の再編過程を明らかにするため、対立から意見が収束していく合意形成のプロセスに注目する。

調査対象は滋賀県彦根市西部に位置する八坂町である。調査は、2025年に実施された春祭りの太鼓渡御実行委員会および班長会の参与観察と議事録分析によって行った。八坂町の春祭りは地域最大の行事であり、その中心をなす太鼓渡御はかつて若連中によって担われていたが、1965年に組織が廃止されて以降は町内会の各組織が実行委員会を結成し、厄年を中心に実施している。しかし近年は担い手不足で継続が危ぶまれ、さらにコロナ禍による5年間の中断を経て、2025年に再開が決定された。

実行委員会には町内三役、各班長、厄年、子ども会、婦人会、神社総代、警備担当、警察官など多様な構成員が参加した。再開にあたっては、子ども会の不参加表明と担い手不足が大きな課題となり、第1回会議(3月23日)では開催の是非自体が議論された。第2回会議(4月6日)では、子ども会が子どもの意向を確認せず不参加を決定したことが批判され、「地域行事は皆で支えるべき」と主張する役員側と、「現実的に対応できない」とする子ども会側の対立が表面化した。

しかし、会議中に農業組合長が子ども会役員に直接働きかけ、誤解の解消と再協力を促したことで転機が生じた。その結果、第3回会議(4月19日)では、子ども会とPTAが謝罪とともに協力を申し出、子ども神輿の実施と太鼓渡御の担い手確保が実現した。組合長の「水に流す」という発言に象徴されるように、儀礼的な謝罪と寛容の表明を通じて、断絶した関係が再び結び直されたのである。

以上の分析から、地域における合意形成過程は、対立から説得、そして調停を経て意見が収束するという特徴をもつことが明らかになった。地域課題の解決に際しては、寄合による話し合いを重ね、最終的に個人の意見よりも集団の利益を優先するという、村落的意思決定のスタイルが現在もなお機能していることが確認された。

第7報告

川村清志氏(国立歴史民俗博物館)

「ターミナルケアとしての文化財レスキュー―能登半島地震後の地域の領域縮減のなかで―」

本発表では、能登半島地震被災地域での「文化財レスキュー」からこぼれ落ちる現場の事例から、文化のターミナルを見届けることの意味について考える。

1995年に発災した阪神淡路大震災後に盛んとなった歴史史料や文化財救出の営みは、東日本大震災(2011年)において、本格的に国の施策として組織化されることになる。その際には不動産や有形文化財に加えて、文化財に指定されていない博物館や民間の史資料のレスキューも積極的に行われた。さらに被災地域が継承してきた祭りや年中行事などの無形文化財の現況調査が実施され、道具類や衣装などの救出、保存、ときには修復や補填といった試みが行われた。

2024年に発災した能登半島地震でも文化庁は、近年、設立された文化財防災センターを事業委託先として、被災文化財等救援委員会を組織化した。また、主に有形の文化財を救援対象とする「文化財レスキュー」と並行して、建築物などの不動産の救援を目的とする「文化財ドクター」が組織化された。有形文化財の救援体制は整理されたものの、無形の文化財についての現況調査や道具類のレスキューは、遅々として進まなかった。寺や神社の倉庫から太鼓等の祭り用具がレスキューされることはあったが、それらの用途や使い方など、無形文化財には欠かせない現況調査が十分に行われなかった。この初動の遅れについては、東日本大震災で得た経験が、ほぼ何も生かされなかったと言わざるを得ない。

2025年の8月、震災から1年半以上が経過して、ようやく無形文化財の調査が行われることになった。奥能登地域の悉皆調査を目指すものであったが、現状、非常に限定的なものにとどまっている。奥能登二市二町のうち、能登町についての広範囲な調査が行われた以外は、ほとんどの聞き取り調査は実施されず、祭りや行事の参与観察も皆無であった。発表者が祭り再開の情報をもとに調査の実施を申請しても、予算の都合上から実施は見送られ、現在に至っている。

発表では、今回の文化財レスキューの課題と矛盾が如実に現れた事例として、2025年10月25、26日に行われた石川県珠洲市正院川尻地区のレスキューの経緯を紹介する。地震で大きく損壊し、解体が決定した倉庫から、キリコと曳山を運び出す作業が行われた。地元主体によるこの作業は、救援委員会による文化のレスキューの限界を示すとともに、私たちが「残すべき文化」と「諦める文化」とは何かという課題の検証を迫るものである。